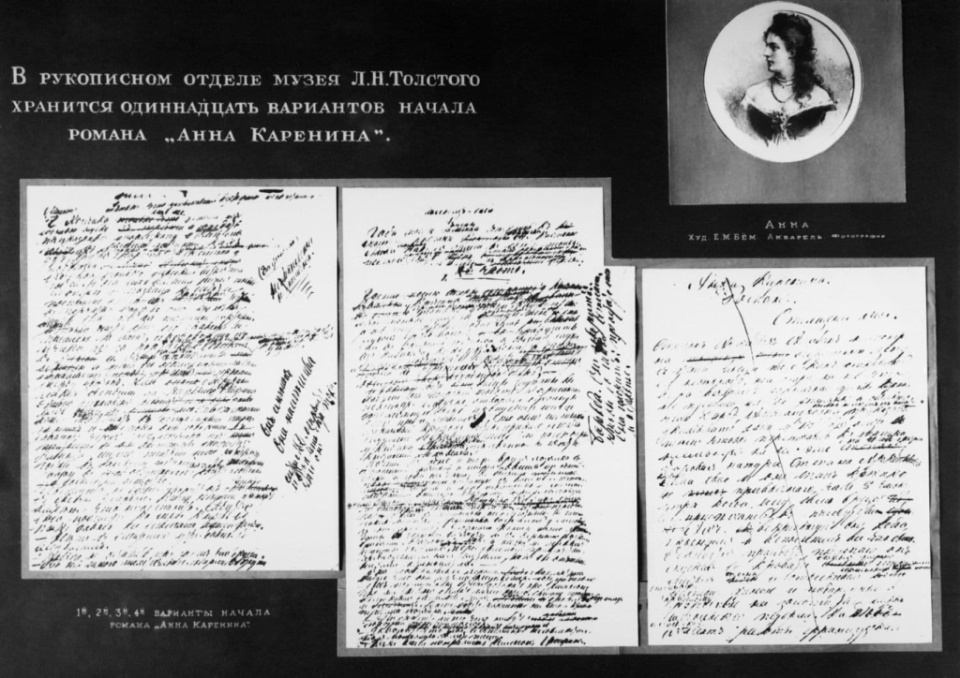

Дневники Ольги Бессарабовой, 1915 - 1925

Она пишет: морлоки и элои. Ольга пишет: «Ярило ты мой!» В её дневнике строчки: «Если красота не прекрасна, [то] умирает, убивает, разлагается».

Неделя в другой России — это здесь, а там — несколько лет. Если кто-то задумает и создаст роман о наших «унесённых ветром», Олечка-Лис там должна если не стать главной героиней, то хотя бы промелькнуть — обязательно.

Она растёт, мечется по стране, рядом с ней грохочет революция, перевороты, казнь государя, закрытие церквей, голод, тиф и холера. И, кажется, не оставляет на ней отпечатков ржавый и окровавленный серп.

Но это она умело так прячет свою боль. Ей важно передать не только самое себя, а запомнить ценней: о священнике, за которым пришли из ГПУ, а он попросил прийти за ним завтра, сделал все дела, а к утру преставился.

Об Эсфири, демоне кокаина. О Шурочке, которая без ума от зелёного шёлка; или он из-за Шурочки безумно переливается? О Данииле Андрееве, Тарасовой, Ильинских, Добровых, Павле Флоренском, а также о множестве безымянных, кто крутится-варится в одном котле. И каждому — океаны нежности от златоволосой Оли.

Да, и она, бывает, серчает, гневается, теряется. Каждая новая страница: узнавание. Среди нас святые, самаритяне, мятущиеся, злопыхатели, угасающие, творцы — и никакому Глазунову не под силу даже один год вместить на полотно, чтобы глаза в одну сторону: ушедшие, скошенные, потерявшиеся; куда уж там целый век!

Много общего нашёл с Ольгой, и были совпадения, подчас страшные. Разматывается-убегает вдаль клубок сияющей молодости, сшивая времена и судьбы: чёрный стежок, белый. И то, что эту всесильную малышку берегли ангелы, дает мне надежду, что где-то такая же девушка оберегаема.

14 июня 1917 года

В Архив пришла «объятая ужасом».

По Мясницкой улице с вокзала шла медленно и внимательно смотрела на встречные лица.

И не видела ни одного ясного, спокойного, свободного человеческого лица, какое должно быть у всех людей. Все, все — не свободные, все покорные: трудом, нуждой, грубостью, суетой, деньгами, фатовством, трамваями, сутолокой, заботами.

Ни одной улыбки, ни одного взгляда не сумела я увидеть в таком множестве лиц. Невидящие лики. Или это я слепая? Что именно нужно мне было увидеть?

Меня как-то напугало, что из множества людей (от начала до конца Мясницкой) никто, ни один человек не взглянул на небо (утро чудное, как торжественный праздник), ни на землю — все бегут, бегут, бегут, как муравьи. А посмотрела в спину толпе — и спины то какие-то одинаковые, у каждого на плечах — своя заботушка...

8 января 1922 года

Плясала во сне. Вся в сверкающих бусах, вся, как вихрь. И помощница-чародейка, старуха бросала мне гроздья красных ягод, вроде волчьих или калины (краснее), и я ловила их в пляске, а когда опускала руки — из каждой ягоды возникала золотистая змейка и колебалась, стоя на хвосте.

Змей становилось всё больше, и надо было плясать среди них. Я видела их и осторожна была в своём вихре, а все, кто смотрел на пляску, не видели змей. Всё это было надо для какого-то колдовства.

А наяву утром вдруг приехал из Петербурга Всеволод, брат.

...Серебряное и голубое. Даже на кресте голубая эмаль. Почувствовала лёгкое смущение от присутствия Всевы в церкви. В форме матроса Всева стоял спокойный, внимательный. «Мне это чужое, но ты мне дорога со всем, что тебе дорого».

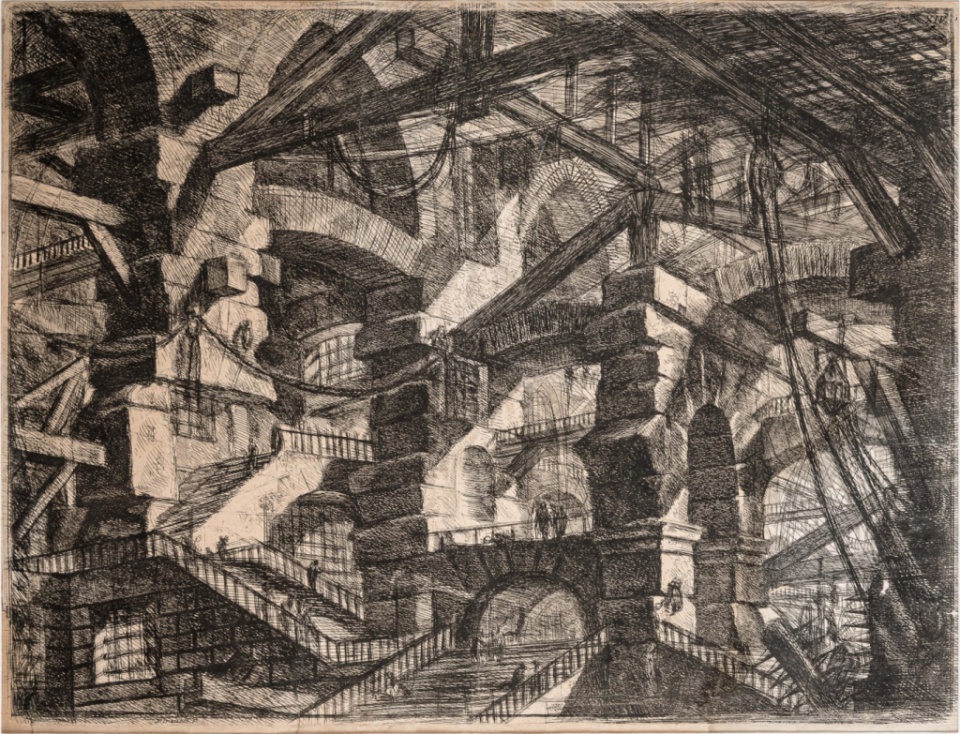

По снегам, по холмам, через лес за ёлками. Зашли в Черниговский скит. Подземная церковь, освещённая свечами и лампадами, хор монахов, как трубный клич. Очень красивы длинные до полу чёрные широкие одежды, мантии и покрывала монахов, падающих на плечи с высоких шапок.

Монахи стояли рядами друг против друга посреди церкви. Один голос пел стих песнопения, потом все голоса повторяли, как громовое эхо. Не хотелось уходить.

Очень рада Всеве. Не могу насытиться его рассказами, вопросами, разным вниманием его ко мне, к братьям. Очень смущает меня страх и тревога о кормлении его — «продуктов мало».