Мойры (Mojry), Марек Соболь

Мойры — богини судьбы, три дочери Зевса и Фемиды. Клото — пряха, она создаёт нить жизни. В романе Соболя — проститутка. Лахесис — судьба, она протягивает нить, определяет жизненный путь. В книге — хозяйка кафе, выжившая, но искалеченная концлагерем. Атропос — неотвратимая, смерть. Это — вторая глава романа, её героиня — медсестра, работающая в онкологическом отделении детской больницы. Они встретятся на площади, во время грустного праздника, и две из них зальются слезами, хотя каждая уверяет слушателя, что перестала плакать когда-то давно.

Клото ещё юна, Атропос пошел четвертый десяток, а Лахесис уже больше семидесяти. Все они однажды встречались с писателем, выговорились, да и забыли, наверное. А писатель соединил их повести в одну нить, разматывать которую до дрожи жутко.

Здесь мне видится, что первый роман Соболя построен на интервью, таких мелочей не придумаешь, так выражать состояния могут лишь женщины. Мужчина, пытающийся воссоздать женский мир, [слегка] неловок и фриволен. Читая роман, ощущаешь, что подслушиваешь. А уйти — невозможно.

Прямолинейная Клото рассказывает мечтательно о парнях, с которыми она лежала в поле. О том, что до сих пор готова полюбить, словно ей пятнадцать — как в омут, без оглядки, отдаться чувству, вверить себя. Мечтательница Атропос не может смотреть в глаза матерям, мечтает о вещи с запахом погибшего любимого, раз в две недели покупает лотерейный билет. Забывчивая Лахесис пьет кипяток с мёдом и всё время повторяется, лукавит, путается, но не может забыть смерть Ривки Майер; она как-то беседовала с Эдит Пиаф и знала, что у мужа есть любовницы.

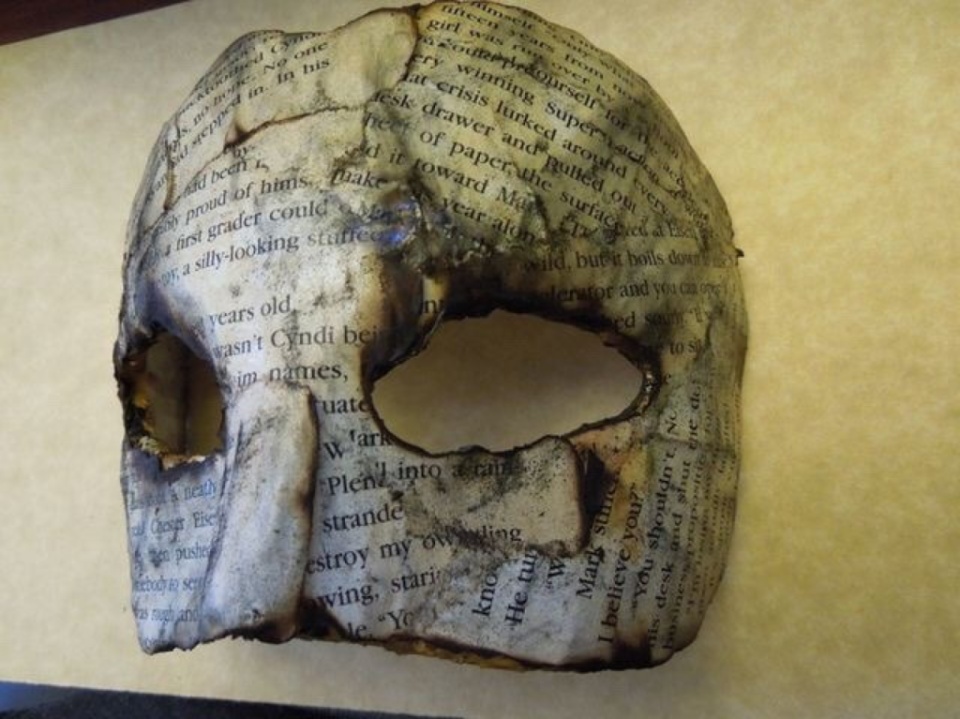

Три истории — одно колесо времени. Книга о возвышенном и низменном, вроде маленькая, а на одном дыхании не прочесть. Язык простой (а как ещё могут говорить обычные женщины?), но — то ложится в сердце колыбельной, то набатом рушит покой. И каждый персонаж — не тот, каким видится поначалу. Людям свойственно определять чему-то место и время, полочку, но в этот раз не получится: богини судьбы не выносят приговор, они шепчут о том, что ускользает сквозь наши чувства. Нет новых истин, но необходимо помнить о тех, которые уже даны и перечитывать мудрые, яростные строки:

«Гляжу на наших знакомых пьяниц-художников. Иногда они меня забавляют, а иногда пугают. Наверное, в зависимости от настроения, они-то всегда одинаковые. Простой пьяница в каждом видит врага и готов дать в морду ни с того ни с сего. Пьяный художник любит всех и от всех требует взаимности и телесной близости, танцев в обнимку, поцелуев, тайных признаний. Пьяный художник всегда что-нибудь шепчет тебе на ухо, словно поверяет великую тайну, делится глубочайшими, по его мнению, истинами о жизни и смерти, дыша в лицо собеседника ароматом скисшего пива пополам с блевотиной.

Кто знает, может, это и есть в них самое плохое. Их заносит далеко, часто за грань дурного вкуса. Они склонны к открытому бунту — и спиртное подогревает их настрой, — бунту тотальному, против всего без исключений, что дает им право считать себя искренними и честными. Элементарная форма протеста против мира, преклоняющегося перед материальными ценностями, набитого условностям и лицемерием. Состояние бунта затягивает, ведь это пьянство по убеждению, они в нём купаются, плещутся, как дети в озере, не сознавая, что оказались уже очень далеко от берега и шансы вернуться все уменьшаются...

Смотрю, как они сгорают, уничтожая тот дар, что был ниспослан, увиливая от обязательств, которые этот дар налагает, и зло берёт. Надо бы привести их к нам в больницу, показать им наших потенциальных художников, которым судьба не дала шанса, потому что им выпало умереть, прежде чем они научились твёрдо держать кисть, резец или перо. Стены дежурки и палат покрыты рисунками — горькое свидетельство таланта, полученного напрасно, на слишком короткий срок. Они умирают, а их едва зародившееся искусство остается, фамилий под произведениями нет, если и подписано, то только именами, которые через год-два уже никому ничего не скажут...»